filmov

tv

Аксаков С.Т. 'Детские годы Багрова-внука'

Показать описание

Дорогие подписчики и гости!

Приглашаем на наш канал по изучению русского языка:

«Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением „Семейной хроники“» — вторая часть автобиографической трилогии Сергея Тимофеевича Аксакова, в которой рассказывается о его детстве на Южном Урале с 1794 по 1801 годы.

«Дедушкины рассказы», как называлась книга в рукописи, написаны позже двух других частей трилогии, в 1854—1856 гг. Отдельной книгой вышли в 1858 году, с посвящением внучке Оленьке (1848—1921). За год до публикации книги отдельные главы печатались в «Русской беседе».

В жанровом отношении эта книга имеет многие характеристики воспитательного романа. К ней прилагается сказка «Оленькин цветочек», рассказанная главному герою во время болезни ключницей Пелагеей.

Повествование о своём детстве ведёт Сергей Багров. В начале книги это болезненный, впечатлительный мальчик, который воспитывается вместе с младшей сестрой в родительском доме в Уфе. Мать выхаживает его, перевозя с места на место и согревая своим дыханием, по приёмам, почерпнутым из «Домашнего лечебника». Когда здоровье ребёнка окрепло, пошатнулось здоровье матери — лекари подозревали чахотку. На время её лечения детей отправили к бабушке и дедушке в имение Багрово, где старосветские помещики приняли их весьма настороженно.

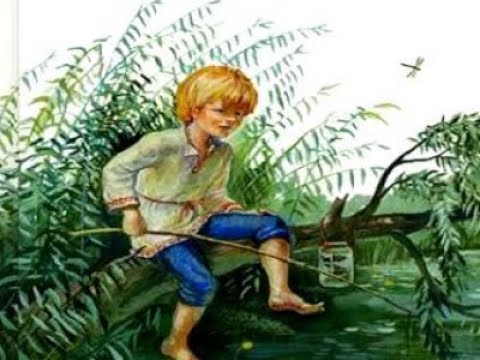

До поры до времени единственным развлечением Серёжи было чтение «Арабских сказок» и других книжек для детей, которые дарил ему богатый сосед Аничков. Когда мать выздоровела, отец Серёжи в видах кумысолечения приобрёл у башкир земли под Уфой, на которых поселил названную в его честь деревню Сергеевка. Незыбываемое лето было проведено в этих местах за ужением рыбы. Вместе со своим верным «дядькой» Евсеичем мальчик стал с горячностью осваивать и другие развлечения на свежем воздухе — охоту на перепелов с сетками и дудками, охоту на русака тенётами, ловлю бабочек.

«И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства», — то и дело замечает рассказчик. Постепенно ему открывается, что реальных людей не всегда можно разделить на добрых и злых, как это принято в тех книжках, что ему давали читать. Он впервые встречается с несправедливостями этого мира. Глубоко ранят его издевательства со стороны братьев матери; телесные наказания, которые он наблюдает в народном училище; жестокое обращение старосты Мироныча с крестьянами; даже то, как родная бабушка таскает за волосы девочек-крестьянок. Вместе с тем он научается высоко ставить своё дворянское происхождение и гордиться своими предками.

Кончина дедушки означает для Серёжи первое знакомство со смертью. Унаследовав дедовское имение, Багров-отец оставил службу в городе и, несмотря на возражения жены, перебрался с семьёй в сельский дом матери. В перспективе супруги Багровы ожидали получения ещё более крупного наследства от двоюродной сестры дедушки, бездетной вдовы Прасковьи Ивановны Куролесовой, которая жила за 400 вёрст от их деревни, за Волгой, в богатом селе Чурасово. Прасковья Ивановна, личность властная и самобытная, привязавшись к Серёжиной матери, стала настаивать на том, чтобы родственники проводили большую часть времени в её симбирской усадьбе, где мальчику было скучновато. Повесть заканчивается тем, что мать везёт Серёжу в Казань, где он (уже в следующей книге трилогии) поступит учиться в гимназию.

Бытописательные произведения Аксакова представляют, по его собственному признанию, мемуары, или «воспроизведение в искусстве действительной истории моего детства». Они лишены элемента вымысла, «строго документированы, привязаны к реальной исторической обстановке, описывают реально существовавших лиц». Действие «Детских лет» распределено между городом Уфой, где расположен дом матери автора, и сетью имений его родственников по отцовской линии: Багрово, Парашино, Сергеевка, Старое Багрово, Чурасово.

Поскольку родственники Аксакова возражали против публичной огласки теневых сторон семейной жизни, ещё при работе над первой автобиографической книгой «Семейная хроника» автор изменил некоторые имена и фамилии (Аксаковы стали Багровыми, Куроедовы — Куролесовыми и т. п.), а также названия имений (Аксаково — на Багрово, Надеждино — на Парашино). В «Детских годах» он продолжил использование этого приёма, сочинив вступление, призванное дистанцировать автора от фигуры рассказчика.

Приглашаем на наш канал по изучению русского языка:

«Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением „Семейной хроники“» — вторая часть автобиографической трилогии Сергея Тимофеевича Аксакова, в которой рассказывается о его детстве на Южном Урале с 1794 по 1801 годы.

«Дедушкины рассказы», как называлась книга в рукописи, написаны позже двух других частей трилогии, в 1854—1856 гг. Отдельной книгой вышли в 1858 году, с посвящением внучке Оленьке (1848—1921). За год до публикации книги отдельные главы печатались в «Русской беседе».

В жанровом отношении эта книга имеет многие характеристики воспитательного романа. К ней прилагается сказка «Оленькин цветочек», рассказанная главному герою во время болезни ключницей Пелагеей.

Повествование о своём детстве ведёт Сергей Багров. В начале книги это болезненный, впечатлительный мальчик, который воспитывается вместе с младшей сестрой в родительском доме в Уфе. Мать выхаживает его, перевозя с места на место и согревая своим дыханием, по приёмам, почерпнутым из «Домашнего лечебника». Когда здоровье ребёнка окрепло, пошатнулось здоровье матери — лекари подозревали чахотку. На время её лечения детей отправили к бабушке и дедушке в имение Багрово, где старосветские помещики приняли их весьма настороженно.

До поры до времени единственным развлечением Серёжи было чтение «Арабских сказок» и других книжек для детей, которые дарил ему богатый сосед Аничков. Когда мать выздоровела, отец Серёжи в видах кумысолечения приобрёл у башкир земли под Уфой, на которых поселил названную в его честь деревню Сергеевка. Незыбываемое лето было проведено в этих местах за ужением рыбы. Вместе со своим верным «дядькой» Евсеичем мальчик стал с горячностью осваивать и другие развлечения на свежем воздухе — охоту на перепелов с сетками и дудками, охоту на русака тенётами, ловлю бабочек.

«И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства», — то и дело замечает рассказчик. Постепенно ему открывается, что реальных людей не всегда можно разделить на добрых и злых, как это принято в тех книжках, что ему давали читать. Он впервые встречается с несправедливостями этого мира. Глубоко ранят его издевательства со стороны братьев матери; телесные наказания, которые он наблюдает в народном училище; жестокое обращение старосты Мироныча с крестьянами; даже то, как родная бабушка таскает за волосы девочек-крестьянок. Вместе с тем он научается высоко ставить своё дворянское происхождение и гордиться своими предками.

Кончина дедушки означает для Серёжи первое знакомство со смертью. Унаследовав дедовское имение, Багров-отец оставил службу в городе и, несмотря на возражения жены, перебрался с семьёй в сельский дом матери. В перспективе супруги Багровы ожидали получения ещё более крупного наследства от двоюродной сестры дедушки, бездетной вдовы Прасковьи Ивановны Куролесовой, которая жила за 400 вёрст от их деревни, за Волгой, в богатом селе Чурасово. Прасковья Ивановна, личность властная и самобытная, привязавшись к Серёжиной матери, стала настаивать на том, чтобы родственники проводили большую часть времени в её симбирской усадьбе, где мальчику было скучновато. Повесть заканчивается тем, что мать везёт Серёжу в Казань, где он (уже в следующей книге трилогии) поступит учиться в гимназию.

Бытописательные произведения Аксакова представляют, по его собственному признанию, мемуары, или «воспроизведение в искусстве действительной истории моего детства». Они лишены элемента вымысла, «строго документированы, привязаны к реальной исторической обстановке, описывают реально существовавших лиц». Действие «Детских лет» распределено между городом Уфой, где расположен дом матери автора, и сетью имений его родственников по отцовской линии: Багрово, Парашино, Сергеевка, Старое Багрово, Чурасово.

Поскольку родственники Аксакова возражали против публичной огласки теневых сторон семейной жизни, ещё при работе над первой автобиографической книгой «Семейная хроника» автор изменил некоторые имена и фамилии (Аксаковы стали Багровыми, Куроедовы — Куролесовыми и т. п.), а также названия имений (Аксаково — на Багрово, Надеждино — на Парашино). В «Детских годах» он продолжил использование этого приёма, сочинив вступление, призванное дистанцировать автора от фигуры рассказчика.

Комментарии

3:54:22

3:54:22

0:02:58

0:02:58

0:07:44

0:07:44

0:04:14

0:04:14

0:01:58

0:01:58

0:19:29

0:19:29

0:01:42

0:01:42

0:26:01

0:26:01

0:02:12

0:02:12

0:03:17

0:03:17

1:18:26

1:18:26

0:01:29

0:01:29

0:21:05

0:21:05

0:04:36

0:04:36

7:29:50

7:29:50

0:46:12

0:46:12

0:53:11

0:53:11

0:19:22

0:19:22

0:02:56

0:02:56

0:35:47

0:35:47

0:10:19

0:10:19

0:35:14

0:35:14

2:13:10

2:13:10

0:19:12

0:19:12